【医師監修】糖尿病は生活習慣の改善で予防〜今から食事・運動・生活を見直そう〜

当記事は、独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災病院 ・糖尿病内分泌内科 部長 中島英太郎先生にご監修いただきました。

執筆はライター 前間弘美(管理栄養士)が担当しました。

*シンクヘルスブログ監修・執筆者情報一覧はこちらをご覧ください

「血糖値は高めだけど、糖尿病は自分には関係ない病気」と、心のどこかで思っているあなた。本当にそうでしょうか?

糖尿病は、痛みなどの自覚症状がないまま進行することが多い病気です。健康診断で「血糖値が高い」と言われても、治療を受けずに放っておく人がたくさんいます。

しかし、何もしなければ今の血糖値が下がることはありません。

糖尿病と診断されてしまったら、本当に怖いのはその先。目や腎臓など全身の血管が傷つき、命に関わるさまざまな合併症を招きます。

だからこそ、大切なのは糖尿病にならないこと。つまり予防です。

そこで、今回は糖尿病予防のポイントをわかりやすく解説します。糖尿病によい食べ物や飲み物も紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

糖尿病の予防で大切なことは生活習慣の見直し

なぜ、糖尿病の予防には生活習慣の見直しが大切なのでしょうか。その理由は、食事の摂り方や運動、生活習慣などの積み重ねで、血糖値は下げられるからです。

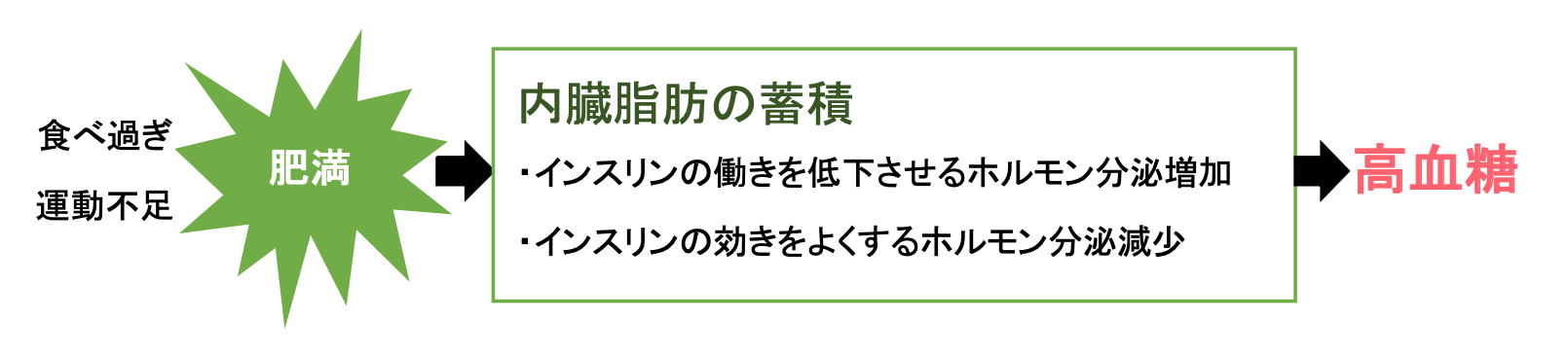

様々な種類がある糖尿病の一つ、9割を占める2型糖尿病では、遺伝的要因以外に生活習慣も大きく影響し、日本の5大生活習慣病(※)の一つとなっています。生活習慣病は、食べ過ぎや運動不足による肥満などが大きな原因となります。

(※)食事や運動、喫煙やストレスなど、生活の中での習慣が大きく関わることで発症する病気のこと

生活習慣病の一つである糖尿病を予防するためには、食事や運動、生活リズムなどの見直しが出発点となるのです。

参考記事:肥満と糖尿病の関係〜治療と予防における2つの基本をカンタン解説〜

食事を見直そう

ラーメンに半チャーハン、うどんにおにぎり、ざるそばの大盛りなど、主食を重ねて食べたりたくさん食べたりしていませんか?

血糖値を上げるのは、糖質(※)です。ご飯や麺、パンなどの主食には糖質がたっぷり含まれているので、食べる量が多くなればなるほど血糖値は急上昇し、糖尿病のリスクが上がります。

(※)三大栄養素の一つである炭水化物から食物繊維を除いたもので、体や脳の活動エネルギー源となる

そこでご自身が負担なくでき、長続きしやすいという観点から糖質を今より少しだけ控えるのはいかがでしょうか?

たとえば、

・糖質の多いものは重ねて食べない

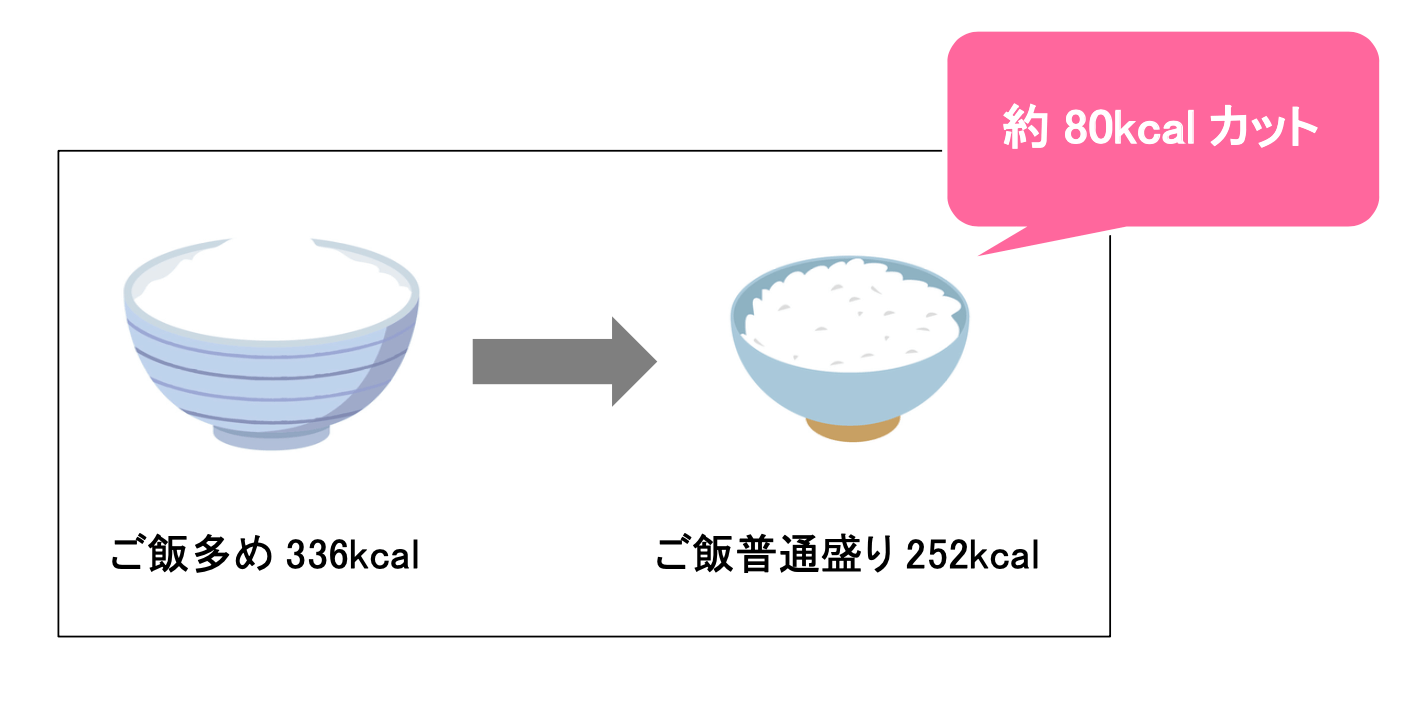

・ご飯は多めから普通盛りに変える

などです。

ご飯多め(200g)のカロリーは336kcalです。ご飯普通盛り(150g)だと252kcalですので、ご飯50g減らすだけで約80kcalのカロリーカットできます。

糖尿病によい食べ物

「一体、何を食べればいいの?」と不安になるかもしれません。糖尿病予防には、バランスの取れた食事が大切です。そこで、今回はおすすめしたい食材やレシピ、気をつけたい食べ物について解説いたします。なかでも積極的に取り入れたいのは、野菜やきのこ、海藻などに含まれる食物繊維です。

食物繊維は血糖値の上昇を緩やかにしてくれる栄養素で、糖尿病予防の強い味方です。

【一言メモ】

食物繊維の効果を最大に発揮させるポイントは、ご飯やパンなどの主食の前に食べることです。

ゆっくり噛んで食べましょう。

参考記事:糖尿病に良い食べ物は?食材やメニューをわかりやすく紹介

手軽にできるレシピを紹介

血糖値の上昇を抑える食物繊維が簡単に摂れるレシピをご紹介します。

【わかめと豆腐のサラダ】

・乾燥わかめ 3g

・豆腐 1/4丁

・レタス 2枚

・ミニトマト 適量

(ドレッシング)

・ポン酢 小さじ1

・ごま油 小さじ1/2

・ごま 少々

※ドレッシングの材料はよく混ぜておく

【作り方】

①乾燥わかめは水に5分ほど漬けて戻す

②豆腐とトマトは2センチ角に切り、レタスは一口大にちぎる

③①と②を器に盛り、ドレッシングをかけてできあがり

乾燥わかめは常備しておくと便利です。

味噌汁やスープに加えるだけでも、食物繊維の量を増やすことができます。

正しい知識をもとにあなたに合う食生活に変えていくためには、さまざまなレシピを参考に実践するのがよいでしょう。

そこでおすすめしたい書籍が、中部ろうさい病院オリジナルの「いつでもおいしく食べたい 健康レシピ」です。

中部ろうさい病院の糖尿病専門医と管理栄養士が糖尿病と食事の関係について解説しながら、バランスよく自分に合った量を食べられる病院レシピを多数紹介しています。

「おいしい!」と評判のレシピばかりですので、ぜひ覗いてみてくださいね。

食事でダメなもの

糖尿病だからといって食べてはいけないものはありません。ただし、糖質の多い食品を摂りすぎないよう、注意しましょう。

お菓子について

一般的に、お菓子の原料には砂糖が多く使われています。砂糖の主な成分はショ糖という糖質の一種で、血糖値の上昇に大きく関わります。

そのため、小腹が空いた時には低糖質で血糖値をあげにくいナッツ類がオススメです。

また最近は、低糖質な市販のお菓子がたくさん販売されています。糖質10gまでのものであれば血糖値の上昇に大きく影響しません。表示を見て選ぶようにしましょう。

なお、かかりつけの病院で食事指導を受けている場合、そちらを優先してくださいね。

飲み物は無糖が基本

甘いジュースやスポーツ飲料のような甘いと感じる飲み物には、糖質がたっぷり含まれています。そこでお茶や水、麦茶など無糖のものだと安心です。

実は、緑茶には糖尿病の発症リスクを減少させる可能性がある、という研究結果があります。

お茶さえ飲んでいたら糖尿病が防げるわけではありませんが、予防策の1つとして緑茶を取り入れるとよいですね。

コーヒーの効果

コーヒーには、糖尿病発症のリスクを低下させる効果があると言われています。

ある研究によると、コーヒーをほとんど飲まない人と比べて、コーヒーをよく飲む人は糖尿病発症リスクが低くなる傾向がみられました。

ただし砂糖は血糖値に影響しますので、飲むなら無糖のコーヒーがオススメです。

サプリは効果的か

サプリだからといって、何でも糖尿病予防に効果的とは断言できません。なぜなら、科学的に立証されていないものもあるからです。

食事や運動療法は、糖尿病の治療としても立証された方法です。サプリはあくまで、補助的なものとして取り入れるとよいでしょう。

運動で血糖値を下げる

食事の見直しと並行して行いたいのが運動です。そして、運動において大切なのが筋肉です。

食事によって増えた血液中の糖は、肝臓や脳、そして筋肉に取り込まれます。この取り込みがスムーズかどうかが重要です。なかなか取り込まれないとなると、血液中に糖が留まり血糖値は高くなってしまいます。

肝臓と脳は自分で調整できませんが、筋肉は鍛えれば増やせます。だからこそ、運動することが大切なのです。

では、どのようなタイミングでどのような運動が効果的なのか、具体的にみていきましょう。

食後の運動

食事で増えた血液中の糖を減らすのが目的なら、血糖値の高い食後が 「運動するよいタイミング」 です。

食後に適度な運動をすると糖を消費できるため、すみやかに血糖値を下げる効果が期待できます。軽い散歩や家事で動き回るだけでもよいので、試してみてくださいね。

筋トレではスクワットがおすすめ

筋トレをする目的は、筋肉の量を増やすことです。筋肉が多い人ほど糖をより早く多く取り込んで貯蔵することができ、食後血糖値は下がりやすくなります。

そこでまずは気軽なスタートを切るため週2~3回の筋トレを習慣化しましょう。おすすめは背中をきたえるプルダウンや、太ももやお尻に効果的なスクワットです。

参考記事:【糖尿病の人必見】筋トレは血糖値の改善に有効〜オススメの筋トレを紹介〜

ヨガも運動療法になるのか

体の柔軟性を高めると、血流がよくなり血糖値の低下が期待できます。ゆったりと呼吸をしながらポーズをとっていくヨガは、無理なくはじめられる運動です。

またヨガには、筋肉を鍛えるポーズもあります。血流アップとあわせて筋トレ効果も期待できるのが、ヨガのメリットといえますね。

その他の見直した方がよい生活習慣

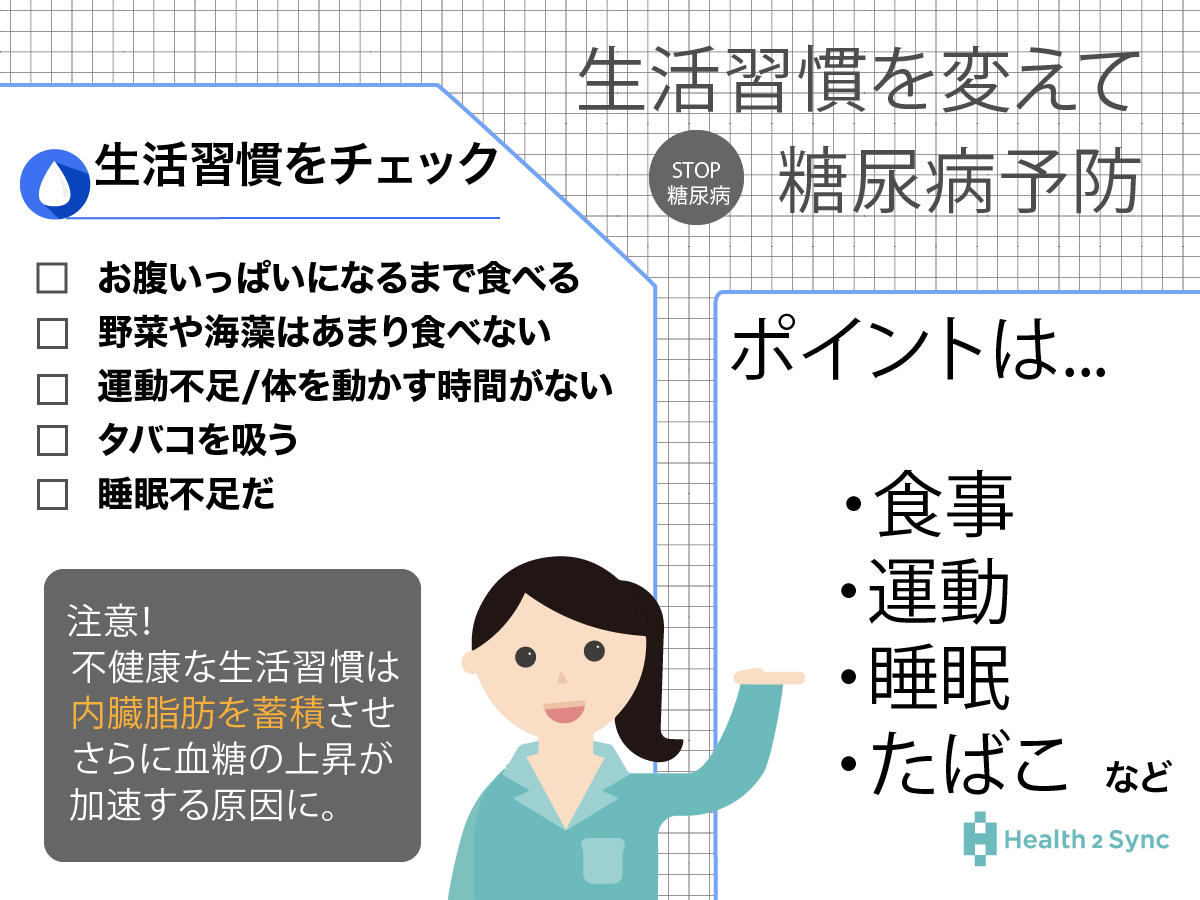

糖尿病の予防には、睡眠や喫煙、ストレスなど日々の習慣の見直しも大切です。

個人差はありますが、睡眠時間6時間未満ですと糖尿病の発症リスクが上がるといわれています。また喫煙すると、たとえ食事などに気を付けても糖尿病になりやすいとわかっています。

さらに、ストレスも糖尿病の一因です。ストレスがかかると血糖値を上昇させるホルモンが働き、血糖値は上がります。

睡眠環境の見直しや禁煙、ストレスと上手に付き合うことも糖尿病予防につながります。血糖値を下げる生活習慣を身につけましょう。

参考記事:不眠は血糖値に影響する?糖尿病と睡眠の深い関係を徹底解説

まとめ

糖尿病の予防には生活習慣の見直しが大切だと、わかりました。

ポイントは以下です。

・野菜や海藻、きのこ類の食物繊維を積極的に摂り、血糖値の上昇を緩やかにする

・運動で筋肉を増やし、糖を消費しやすい体作りをする

・睡眠不足や喫煙、ストレスを見直して糖尿病を遠ざける生活習慣を身につける

それでは、当記事があなたの生活習慣の見直しに役立ち、糖尿病の予防につながると嬉しいです。

なお、弊社の開発する無料アプリ・シンクヘルスでは血糖値や食事の記録がカンタンにできます。運動や血圧なども記録できますので、ぜひ活用してみてくださいね。

独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災病院 ・糖尿病内分泌内科 部長

中島英太郎先生

【HP】https://www.chubuh.johas.go.jp/medical_treatment/naika_tonyo/examination/

詳細のプロフィールはこちら

参考文献

厚生労働省 e-ヘルスネット

国立研究開発法人 国立がん研究センター 予防研究グループ多目的コホート研究(JPHC Stydy) 精神的要因、コーヒーと糖尿病の関連について( Psychological factors, coffee and risk of diabetes mellitus among middle)

J-STAGE 緑茶・コーヒーの糖尿病予防効果